2017/8/21

[28回] 世界が注目するノーベル賞級がん免疫療法

アンチエイジングライフにとって最強の難敵「がん」。最も確実な治療は手術で取り除くことですが、それが叶わない場合、多くの患者さんは先行き不透明な道を歩むことを余儀なくされてしまいます。治癒の可能性が高くなる目標の5年を戦い抜いたとしても、その数か月、数年先や、10年、15年も経ってから再発することがあるため (とくに乳がん)、不安を完全には払拭できず、本人はもとより、家族の精神的負担も続いていくことになります。

アンチエイジングライフにとって最強の難敵「がん」。最も確実な治療は手術で取り除くことですが、それが叶わない場合、多くの患者さんは先行き不透明な道を歩むことを余儀なくされてしまいます。治癒の可能性が高くなる目標の5年を戦い抜いたとしても、その数か月、数年先や、10年、15年も経ってから再発することがあるため (とくに乳がん)、不安を完全には払拭できず、本人はもとより、家族の精神的負担も続いていくことになります。

がんと免疫細胞

そんな手強くしぶとい「がん」に対し、臨床試験により一定の効果が確認されている主な治療法が手術、化学療法 (抗がん剤治療)、放射線治療であり、わが国では標準療法として保険適応になっています。これらに続く有力な治療法として、免疫療法をはじめ、米国で盛んな高濃度ビタミンC点滴や、ドイツなどの欧州の一部の国では保険適応になっているオゾン療法等があります。しかしながら、わが国では標準療法以外は一部を除き保険適応外の自費診療であり、実施している医療機関も限られているため、ハードルが高いのが現状です。

免疫療法は、1970年代に丸山ワクチンなどの免疫賦活療法に始まり (第1世代)、インターフェロンγ、インターロイキン2などのサイトカイン療法 (第2世代)、活性化リンパ球療法、ナチュラルキラー細胞療法 (第3世代) といったからだ全体の免疫力を高める方法が試されてきました。一方、がん細胞のみを狙い撃ちにする樹状細胞ワクチン療法は、第4世代として数ある免疫療法の中では最も有力視されてはいますが、現時点では標準療法のような十分な医学的確証は得られてはいません。

樹状細胞は、がんの目印 (正常細胞にはないがん特有タンパク ; がんペプチド) を収集する力と、がんを攻撃する兵隊役のリンパ球を指揮・命令する力を合わせ持つ免疫細胞部隊の指令官と言える細胞です。樹状細胞ワクチン療法とは、がんの目印を手にした樹状細胞を患者さんの血液細胞 (単球) をもとにたくさん作り、それをワクチンとして体に戻すことでリンパ球との連携により攻撃力を高めていくというものです。

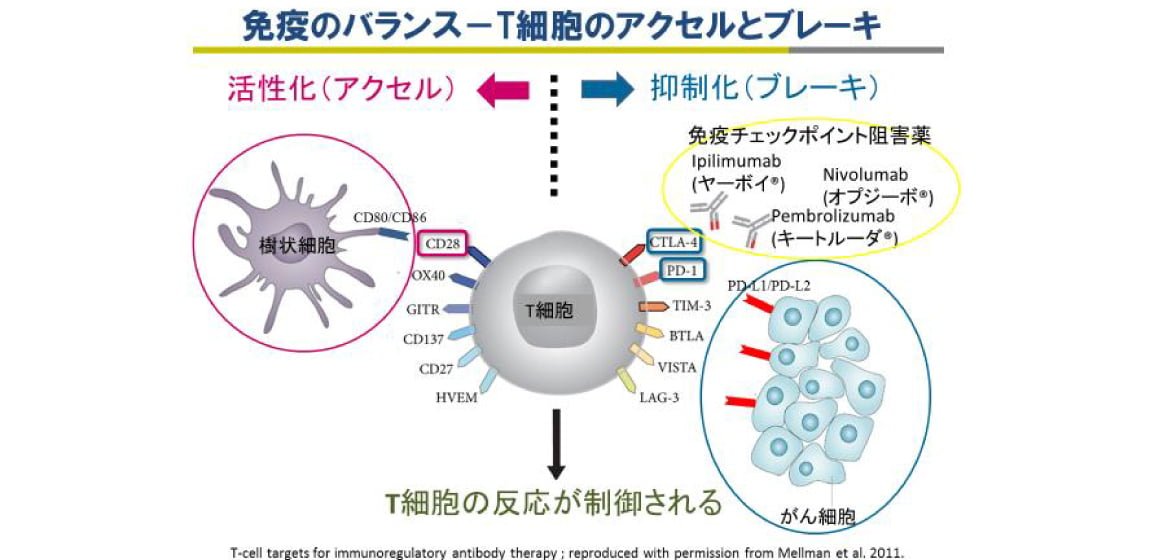

体内で樹状細胞からがんの目印を教えてもらい攻撃命令を受けたリンパ球 (キラーT細胞) はがん細胞に殺到しますが、その際、がん細胞は、免疫の力 (免疫のアクセル) が過度になることによる自己免疫疾患の発症を抑える仕組み (免疫のブレーキ) を巧みに利用して攻撃を回避しようとします。このような反撃が強いほどリンパ球の攻撃力は弱まり、がん細胞の増殖・転移を許してしまうことになってしまいます。

免疫細胞が活躍する感染症の治癒期においては、リンパ球の表面にある突起 (PD-1などの免疫のチェックポイント) に樹状細胞が結合し攻撃停止命令を下すことで免疫のブレーキがかかり終息します。一方がん患者では、リンパ球からの攻撃を回避するために、がん細胞が樹状細胞に成りすまし免疫チェックポイントに結合して攻撃をやめるよう囁き、終息に向かわせようとします。

がん治療の革命

そんな免疫のブレーキシステムに着目し、がん治療への応用の道を拓いたのが本庶 佑 (ほんじょたすく) 京都大学名誉教授です。つまり、免疫のチェックポイントの突起に、キャップで蓋をするようにブロックしてしまえばがん細胞は結合できなくなり、免疫にブレーキがかからず攻撃力を維持することができるのではないかということです。そのキャップの役割を担う薬剤である免疫チェックポイント阻害剤 (抗PD-1抗体 ; オプジーボ、キイトルーダなど) が続々と開発され、わが国では悪性黒色腫、肺がん、腎がんなどで保険適応になっています。同様の機序の薬剤として、CTLA-4という突起に結合する薬剤 (抗CTLA-4抗体 ; ヤーボイ) も抗PD-1抗体に先行して一部のがんに対し使われています。

現在、様々ながん種について、標準療法や各種免疫療法の併用などの臨床試験が世界中で行われ、従来の治療成績を大きく凌駕する報告がなされてきており、もはや標準療法の一つとしての地位を得たといってもいいでしょう。がんの種類による効果の違いやその見極め方、そして、頻度の高い副作用としての免疫関連有害事象(自己免疫疾患)対策や経済毒性 (高額な薬剤であり保険医療の破綻を招く) といったさまざまな問題がありますが、がんを慢性疾患レベルに落とし込むことができる可能性のある新たな視点の治療法として、期待感が高まっています。

「がん治療の革命」として世界が大注目する免疫チェックポイント阻害剤治療の生みの親、本庶 佑京都大学名誉教授。利根川 進 (1987年)、山中 伸弥 (2012年)、大村 智 (2015年)、大隅 良典 (2016年) の各氏に次ぎ、わが国5人目のノーベル医学生理学賞受賞は間違いないでしょう!